Vergleicht man die Fibonacci-Bögen mit dem klassischen Fibonacci-Retracement, dann enthalten die Bögen mehr Informationen. Sie bieten nicht nur Kursinformationen sondern spiegeln auch den Zeitfaktor wieder. Wird ein Kursrücksetzer von den Fibonacci-Bögen eingefangen, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass es zu einer neuen dynamischen Kursbewegung kommt.

Fibonacci-Bögen sind Halbkreise, die sich von einer Basislinie aus erstrecken. Die Bögen basieren auf den Fibonacci-Verhältnissen 0.382 (38,2 %), 0.5 (50 %) und 0.618 (61,8 %). Nach einem Anstieg werden die Fibonacci-Bögen anhand einer Basislinie gemessen, die sich vom Tiefpunkt bis zum Hoch erstrecken. Entlang der Basislinie entstehen dann die Bögen als Halbkreise. Es gilt die Regel: Bögen markieren potenzielle Unterstützungszonen und damit Umkehrchancen.

Fibo-Arcs Regeln:

• Fibonacci-Bögen werden durch das Ziehen einer Basislinie zwischen zwei Punkten erstellt. Die zwei Ausgangspunkte sind immer markante Hochs oder Tiefs. Ziel ist es, Kursrücksetzer zu kontrollieren, um von potenziell dynamischen Marktverhältnissen zu profitieren.

• Die Weite eines Bogens (Halbkreis) hängt immer von der Länge und der Dauer der Basislinie ab. Je zeitlich länger die Basislinie ist, desto weiter dehnen sich die Bögen aus.

• Die Basislinie wird in der Regel zwischen einem bedeutenden Tief und Hoch gezogen. Manche Fibonacci-Trader ziehen auch Bögen von Hoch zu Hoch oder von Tief zu Tief, um zukünftige Kursbereiche zu erahnen. Die Vorgehensweise ist jedoch selten.

• Werden mehrere Fibonacci-Bögen in einen Chart eingezeichnet, dann bieten die überlappten Bogenlinien ein Unterstützungs-Cluster. Die potenzielle Unterstützung verstärkt sich damit.

• Alle Fibonacci-Tools und auch die Bögen basieren auf den Fibonacci-Zahlen, die in der Natur überall zu finden sind. Man unterstellt ihnen Prognosefähigkeit, sodass sie bei der Vorhersage der Finanzmärkte helfen können.

Fibo-Arcs in der Anwendung

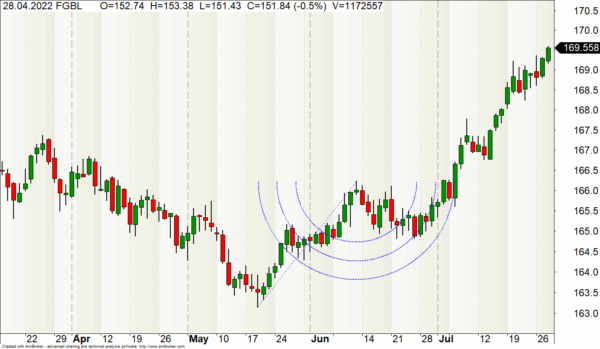

Der erste Schritt besteht darin, den Höchst- und Tiefststand für die Basislinie zu bestimmen. Suchen Sie dazu starken Kurswellen. Tipp: Wenn Sie unsicher sind, was als starke Welle bezeichnet werden könnte, dann nutzen Sie Momentumindikatoren. Beispiel: Nehmen wir den Standardindikator CCI (14). Wenn der CCI es schafft, vier Mal nacheinander die +100-Linie zu überbieten, dann ist es eine starke Aufwärtswelle. Umgekehrt, bei einer Abwärtswelle wäre es die -100-Linie. Für die Fibonacci-Bögen zeichnen Sie im Chart die Basislinie vom Tief- zum Hochpunkt der Anstiegswelle. Das Beispiel in Bild 1 zeigt den Bund-Future mit einer Basislinie vom Tief zum Hoch. Der Radius für den ersten Fibonacci-Bogen beträgt 38,2 Prozent der Basislinie. Der Radius für den zweiten Fibonacci-Bogen liegt in der Mitte der Basislinie (50 Prozent). Der Radius des dritten Fibonacci-Bogens beträgt 61,8 Prozent der Grundlinie. Auf Grundlage dieser Radien entstehen die drei Halbkreise. Beachten Sie, wie sich der Kurs in der Nähe des zweiten Fibonacci-Bogens (50 Prozent) umkehrt. Fibonacci-Bögen fügen das Zeitelement hinzu. Im Gegensatz dazu basiert das klassische Fibonacci-Retracement nur auf der vertikalen Linie vom Tief zum Hoch und ignoriert den Zeitfaktor.

Bild 1: Auf Basis einer starken Ausgangswelle werden die Fibonacci-Bögen angelegt

Für das Einzeichnen der Fibonacci-Bögen muss eine Ausgangswelle definiert werden. Die Bögen dienen bei einer Aufwärtswelle (Basislinie) als Unterstützungszonen. Sowohl die Kurse als auch der Zeitablauf werden durch die Bögen definiert.

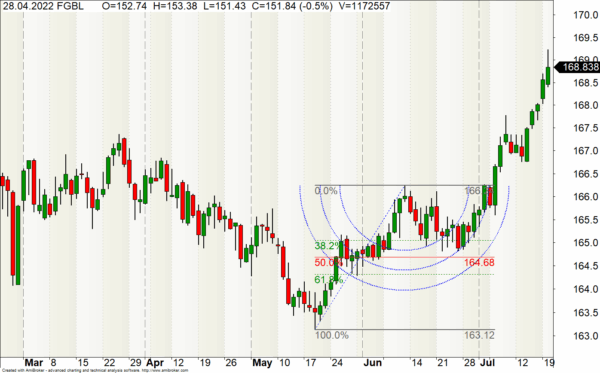

Bild 2: Vergleich der Fibonacci-Bögen mit dem klassischen Fibonacci-Retracement

Normalerweise bildet das 50 %-Retracement die stärkste Unterstützung. Das obere Beispiel zeigt, dass der Kurs im klassischen Tool die 50 %-Linie nicht erreichte. Als der Kurs die 38 %-Linie erreichte, hätte man also annehmen können, dass die Korrektur sich weiter nach unten fortsetzen müsste. Die Fibonacci-Bögen beweisen jedoch, dass Kurs und Zeit zum Kräftesammeln ausreichte. Der 50 %-Fibonacci-Bogen bot eine perfekte Unterstützung, um den Kurs dynamisch in die Höhe zu treiben.

Cluster-Bildung durch Fibonacci-Bögen

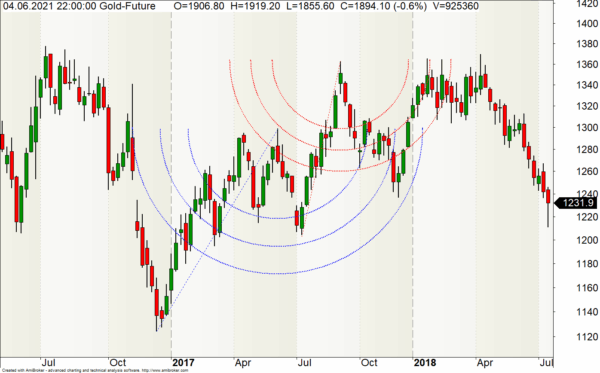

Bild 3 zeigt den Gold-Future mit zwei Fibonacci-Bögen, die jeweils eine Unterstützungszone beschreiben. Der erste blaue Fibonacci-Bogen ist größer angelegt und zeigt die Unterstützungszonen im Juli und im Dezember. Der zweite Fibonacci-Bogen (rot) ist an einer weiteren kleineren Aufwärtswelle beteiligt und bremst den Kursverlauf zusätzlich im Rücklauf ab September 2017 ab. Theoretisch lassen sich so viele Fibonacci-Bögen konstruieren, wie der Chart an Aufwärtswellen bietet. Wenn sich dann die Bögen überschneiden, ist es immer ein Merkmal für eine besondere Unterstützung. Die Überschneidungen bieten besondere Informationen. Sollte zum Beispiel der Kursverlauf ein solches Cluster mit Leichtigkeit durchdringen, dann ist der Markt schwer angeschlagen. Die Wahrscheinlichkeit steigt, dass in solchen Fällen die Bären das Zepter im Markt übernommen haben.

Bild 3: Zwei Fibonacci-Bögen, die miteinander kombiniert werden.

Überlappten sich die Bögen, dann entsteht daraus ein Cluster mit verbesserter Unterstützungswirkung.

Fazit

Fibonacci-Bögen werden verwendet, um potenzielle Unterstützungs-, Widerstands- oder Umkehrpunkte zu identifizieren. Wie beim allen Fibonacci-Tools geht man auch bei den Bögen davon aus, dass sie massenpsychologische Effekte berücksichtigen. Ein Trend wird zum Beispiel fortgesetzt, wenn ein Kursrücksetzer nach einem Anstieg an den Fibonacci-Linien eine Unterstützung findet. Wie alle Fibonacci-Tools darf man die Fibonacci-Bögen nicht als eigenständiges Handelssystem ansehen. Für den diskretionären Trader können die Fibonacci-Tools jedoch mächtige Werkzeuge sein. Sie helfen ihm, den Markt zu verstehen und Chancen und Risiken besser abzuwägen.

Hinterlasse jetzt einen Kommentar